Am Berliner Ensemble gehört Marc Oliver Schulze zu den profiliertesten Akteuren. Ein Treffen im Volkspark Friedrichshain.

Sich für einen Spaziergang durch einen Park zu verabreden, ist natürlich eine bezaubernde Idee. Aber es ist mühsam, hinterher über eine Parkbank oder den beschaulichen Weg rechts hinter der Birke zu berichten. Die älteste Parkanlage inmitten der Stadt ist hingegen ideal für Flaneure mit Entdeckerlust. Im Volkspark Friedrichshain gibt es viel zu sehen, jenseits von Märchenbrunnen und Mont Klamott sogar eher Unbekanntes. Schauspieler Marc Oliver Schulze wartet bereits am Parkrestaurant Schoenbrunn. Es herrscht viel Betrieb, man fühlt sich alles andere als einsam oder in Natur verloren.

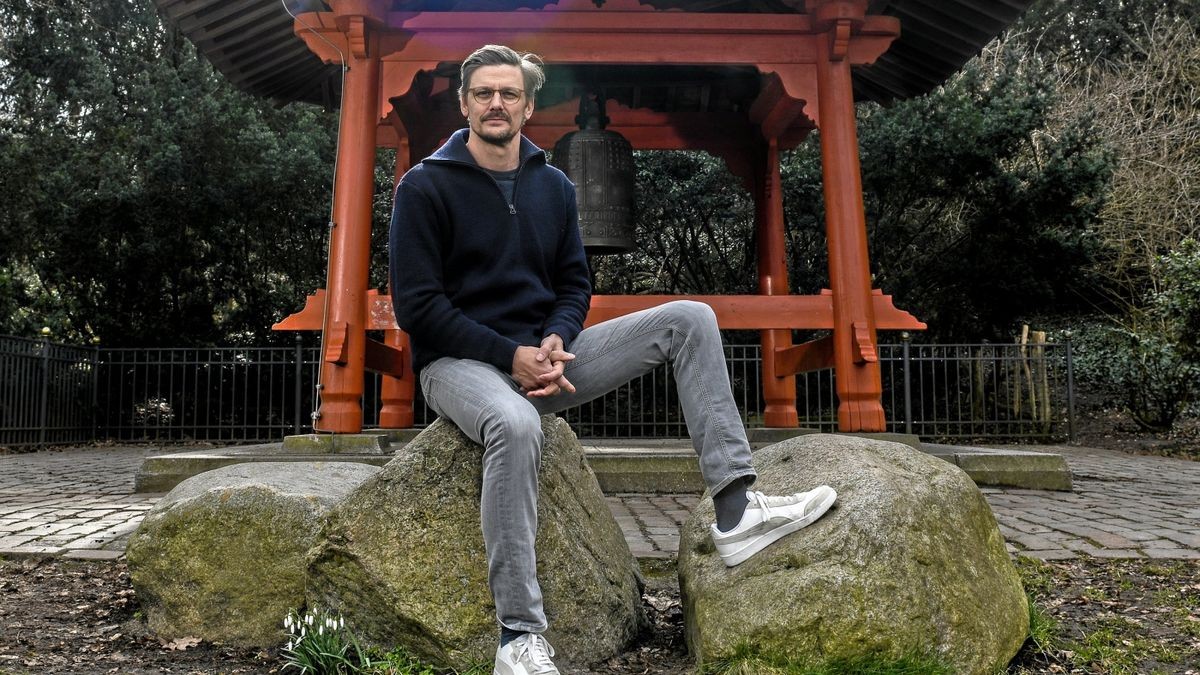

Beim Fototermin an der Friedensglocke, die an die amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 erinnern soll, drängen sich immer wieder Leute vorbei, neugierig blickend, ob sie den Mann vor der Kamera vielleicht erkennen. Vielleicht hat der ein oder andere Marc Oliver Schulze bereits im Fernsehen oder auf der Bühne im Berliner Ensemble gesehen. Vielleicht haben sie auch nur den freundlichen Nachbarn erkannt. Der Schauspieler lebt mit Ehefrau, Tochter und Sohn direkt am Park.

Marc Oliver Schulze: „Ich mag strukturierte Tage“

Schlank ist der 1,90 Meter große Mann, und er wirkt wie viele seiner Berufskollegen ziemlich durchtrainiert. Die Anweisungen des Fotografen Sergej Glanze nimmt der Schauspieler freundlich gelassen entgegen und rückt sich hin und her, genau genommen wirkt er etwas in sich versunken. Später wird sich herausstellen, dass er am Abend noch eine wichtige Vorstellung im Berliner Ensemble hat. An solchen Tagen mache er eigentlich keine Außentermine, meint er. Ja, er könne auch wahnsinnig unfreundlich sein, erklärt der Schauspieler lachend, „wenn ich in Stress komme. Ich mag strukturierte Tage.“

Wie viele Künstler hat er seine eigenen Rituale für die innere Ruhe. „Wenn ich Vorstellung habe, dann laufe ich immer gerne zu Fuß ins Theater. Es ist ein Bindeglied zwischen Alltag und Theaterspielen“, sagt Marc Oliver Schulze. „Auf dem Weg möchte ich mich noch einmal auf den Text konzentrieren. Der pragmatische Grund ist: Vorstellungen sind immer abends und den ganzen Tag hängt die Vorstellung wie ein Damoklesschwert über mir. Man schlägt zu Hause die Zeit tot und ist froh, etwas früher zur Arbeit zu gehen.“ Deshalb geht er praktisch um 6 Uhr los, wenn er um 7 Uhr im Theater sein muss. Eine Stunde später beginnt die Vorstellung.

Der Weg führt auf den angrenzenden Friedhof der Märzgefallenen

Für den Spaziergang gibt es keinen Plan. Als Parkkenner schlägt Marc Oliver Schulze vor, auf den angrenzenden Friedhof der Märzgefallenen zu gehen. Das 175. Jubiläum der 1848er-Revolution wurde in Berlin gerade politisch gefeiert. Auf dem Weg sprechen wir über Themen, die ihn umtreiben. „Der Krieg, die Umwelt und in meinem Mikrokosmos ist es die Care-Arbeit in Schule und Kindergarten“, sagt der Schauspieler. „Es gibt einen großen Personalmangel. Und ich verstehe nicht, warum diese Arbeiten nicht angemessen honoriert werden. Es gibt zu viele Ungerechtigkeiten.“

Als wir am Eingang zum Friedhof der Märzgefallenen stehen, sagt Marc Oliver Schulze plötzlich den Satz: „Die Demokratie sollte von der Unesco ins Weltkulturerbe aufgenommen werden.“ Fast 200 zivile Opfer der Berliner Barrikadenkämpfe der Märzrevolution von 1848 sind hier zur letzten Ruhe gebettet. Nach der Novemberrevolution 1918 wurden die Gefallenen ebenfalls auf dem Areal beigesetzt. Wir betrachten aufmerksam die Grabsteine, auf denen neben den Namen auch der Beruf steht. Zur tragischen Wahrheit über unsere demokratischen Vorkämpfer gehört auch, dass es vor allem blutjunge Gesellen aus Handwerk und Handel waren, die ihr Leben auf den Barrikaden ließen. Der Friedhof ist einen stillen Rundgang wert.

Lesen Sie auch:Berliner Ensemble – alle News und Informationen zum Theater

Aber wir wollen ins pralle Leben zurückkehren. Unser nächstes Ziel ist der Fußballplatz des VfB Berlin-Friedrichshain 1911 e. V., was seinen guten Grund hat. „Ich kann vom Fenster aus den Bolzplatz sehen“, erzählt Marc Oliver Schulze. „Wenn da frei ist, dann sagt mein Sohn immer, wir können jetzt runtergehen. Jetzt hat er zum Glück einen Platz im Fußballverein gefunden.“ Wir laufen etwas sportiver durchs Vivantes-Klinikgelände und stehen vorm Fußballplatz der Schulzes. Der Rasen ist leer, aber das Eingangstor ist offen, also gehen wir auf den Platz rauf. Vater Schulze ist anzumerken, dass er hier glückliche Stunden verbringt. Und er ist stolz wie Bolle auf seinen Fußball spielenden Sohn. „Ich selber hatte in München beim Eisenbahner-Sportverein gespielt“, fügt er noch hinzu.

Ein Wohnungsfund über das soziale Netzwerk

Dass die Familie am Volkspark wohnt, hat seine eigene wundersame Geschichte. „Irgendwann, als ich es müde war, mit 40 oder 50 anderen bei einer Wohnungsbesichtigung zu drängeln, habe ich einen Facebook-Post gemacht“, erzählt Marc Oliver Schulze. „Es war ein Familienfoto mit dem Text: ,Vierköpfige Familie zieht nach Berlin und sucht eine Wohnung.‘“ Der Post wurde immer weiter geteilt. „Unsere jetzigen Nachbarn haben den auch bekommen, weil wir über sieben Ecken gemeinsame Freunde haben. Sie teilten uns mit, dass ihre Nachbarwohnung frei ist.“

Kurioserweise kannte sich der Schauspieler in dem Wohnhaus bereits aus. „In den Münchner Kammerspielen hatte ich im Jahr 2000 in Theresia Walsers Uraufführung von ,So wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr‘ mitgespielt. Regisseur war Jan Bosse. Er wohnte damals in Berlin, ich habe ihn ein Jahr später besucht. Er wohnte genau in dem Haus, in dem ich heute mit meiner Familie wohne.“ Und dann verweist Marc Oliver Schulze noch auf das italienische Restaurant gleich gegenüber. „Dort hatte ich mich 2009 mit Regisseur Michael Thalheimer wegen der Frankfurter Eröffnung von ,Ödipus/Antigone‘ getroffen.“ Genau genommen zeigt die Geschichte, wie angesagt Friedrichshain und Prenzlauer Berg in Künstlerkreisen nach wie vor ist.

Lesen Sie auch:Oliver Reese inszeniert Scott McClanahans „Sarah“

Ein gebürtiger Österreicher ist Marc Oliver Schulze, natürlich befrage ich den Künstler nach seinen Abgründen. Er lacht überrascht. „Mit der Knorrigkeit von Thomas Bernhard kann ich mehr anfangen“, flüstert er fast verschwörerisch, „als mit Brecht.“ Nachträglich stellt sich der Blick in seine Biografie als großer Irrläufer heraus. „In mir steckte noch nie ein Österreicher, obwohl in meinem Wikipedia-Eintrag ,österreichischer Schauspieler‘ steht“, sagt er. „Ich bin quasi auf der Durchreise geboren worden. Mein Vater war am Salzburger Landestheater engagiert und hat bei ,Jedermann‘ mitgemacht. Später ist er nach Würzburg gegangen, dann wurde er Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.“ So fand die Künstlerfamilie in München ein Zuhause.

In München, wo er auch sein Abitur gemacht hat, ist Marc Oliver Schulze lange Zeit geblieben. Zwischendurch war er ein Jahr lang in Amerika, die Kontakte zu seinen Gasteltern pflegt er heute noch. Diese Jugenderfahrung hat ihn offenbar geprägt. „Ich war auf der Schauspielschule in München, die ersten Engagements waren dann Kammerspiele und Residenztheater“, erzählt der Schauspieler noch, „aber irgendwann wollte ich unbedingt weg aus München. Die Möglichkeit mit Bochum tat sich auf.“ Vom Fußballplatz aus schlendern wir zurück ins waldig-grüne Parkgelände. Marc Oliver Schulze kennt die Schleichwege.

Intendant Oliver Reese hatte ihn fest ans Berliner Ensemble geholt. Ob er sich als Reese-Schauspieler verstehe? „Er kannte mich noch aus dem Münchner Residenztheater“, sagt Marc Oliver Schulze. „Tatsächlich habe ich die längste Zeit unter dem Intendanten Reese gespielt. Er hatte mich damals aus Bochum nach Frankfurt geholt. Mit einer kleinen Unterbrechung ging es weiter nach Berlin. Wir waren uns zunächst als Familie nicht ganz einig, ob wir uns komplett verpflanzen wollten. Wir mussten erst für alle Beteiligten eine Lösung finden.“

Der Schauspieler hat keine Affinität zum Ensemble-Gründer Bertolt Brecht

Als Vorzeige-Schauspieler des Berliner Ensembles muss Marc Oliver Schulze irgendein Verhältnis zu Bertolt Brecht haben. Der Dramatiker hatte das BE 1949 gegründet, viele Stücke und sein politisches Theaterkonzept hinterlassen. „Ich habe keine große Brecht-Affinität. Mir ist Brecht oft zu didaktisch und mir fehlt das Hedonistische darin. Möglicherweise kommt es für mich noch zu einer interessanten Berührung mit Brecht. Aber ich würde ihn von mir aus nicht suchen“, sagt der Schauspieler. „Wir zeigen ja viel Brecht. Gerade wird ,Herr Puntila und sein Knecht Matti‘ gemacht.“ Vier weitere Brecht-Inszenierungen, darunter beispielsweise „Die Mutter“ und „Die Dreigroschenoper“, seien im Repertoire.

Offenbar ist Marc Oliver Schulze mehr der Typ für toxische Männerrollen? „Das ist mir auch aufgefallen, aber es gibt diese toxischen Männerfiguren in der Literatur nach wie vor“, sagt der Schauspieler. „Es ist wichtig, diese Figuren nach all den Jahren, in denen man sie gar nicht als toxisch wahrgenommen hat, jetzt bewusst als toxisch zu zeigen.“ John Proctor in Arthur Millers „Hexenjagd“ hält er für ein gutes Beispiel. „Er hat ein Verhältnis zu Abigail, und als die Sache aus dem Ruder läuft, droht er: ,Wenn du deine Anschuldigungen nicht zurücknimmst, muss ich dich vernichten.‘ Darüber hätte man sich vor 20 Jahren keine Gedanken gemacht“, so Marc Oliver Schulze. „Aber es ist für mich ein toxischer Vorgang, wenn ich das spiele.“

Auf dem Weg zu einer Parkbank steigen wir über unzählige Treppen auf einen Hügel. Das Leben ist schon ein ewiges Schnaufen. Irgendwann kommen wir auf politische Korrektheit im Theater, das traditionell ja eigentlich Tabus brechen soll, zu sprechen. „Es ist ein delikates, aber ein wichtiges Thema“, sagt der Schauspieler. „Für die bislang privilegierten Menschen gilt es jetzt, Verständnis für die mitzubringen, die wir jahrelang dominiert und diskriminiert haben. Das Theater als geschützter Ort, an dem diese Themen offen künstlerisch diskutiert werden können, ist ein wichtiges Gut.“ Aber wir würden gerade einen Prozess durchlaufen, so Schulze, in dem man sich vielleicht erst einmal zurücknehmen und zuhören sollte, bis man von Gleichberechtigung aller Beteiligten sprechen könne.

Lesen Sie auch:In der Quarantäne-Festung: „Totentanz“ am Berliner Ensemble

Die Theater haben inzwischen fast unbemerkt auf etwas anderes verzichtet: auf Tiere. Frank Castorf hatte in der Volksbühne noch ein Kamel auf die Bühne geholt, die Staatsoper in Wagners „Ring“-Inszenierung verschreckte Kaninchen in Käfigen. Bis die Tierschutzorganisation Peta es der Intendanz ausredete. „Vermissen wir die Tiere auf der Bühne wirklich? Es gab eine Zeit, da war das okay. Da war auch normal, dass sich ein Othello schwarz angemalt hat. Aber die Zeiten sind vorbei“, so der Schauspieler und erinnert sich. „Bei ,Ajax‘ von Sophokles hatte ich bei der Premiere am Residenztheater noch ein richtiges Schaf auf die Bühne getragen. Weil Ajax meine ganze Herde vernichtet hatte, musste ich das letzte gerettete Schaf eine Treppe ganz nach oben tragen.“ Anfangs sei das Lämmchen noch klein und süß gewesen. „Aber wir haben das Stück ein, zwei Jahre lang gespielt. Es wurde immer anstrengender. Ich glaube, das Stück ist auch irgendwann wegen dem Schaf aus dem Repertoire genommen wurden.“

Der Begriff Hundekot ist inzwischen an den Theatern allen geläufig, nachdem bei einer Premiere in Hannover ein Ballettdirektor einer Ballettkritikerin Hundekot ins Gesicht schmierte. Seither wird über das Verhältnis von Kunst und Kritik diskutiert. „Wir befinden uns in einer Lernphase, es geht um Respekt und Augenhöhe. Wir dürfen einander nicht verletzen. Und wenn sich jemand verletzt fühlt, sollte man sich das anhören und nicht die Augen verdrehen“, sagt der Schauspieler. „Ich finde, dass Kritik oft unter die Gürtellinie geht, man als Mensch persönlich angegriffen wird.“ Da hinke die Kritikergilde dem Standard, den die Gesellschaft gerade einziehen wolle, manchmal ein wenig hinterher. „Deswegen kann ich Wut aus einer Verletzung heraus verstehen. Aber es ist ein No-Go, jemandem Hundekot ins Gesicht zu schmieren. Aber auch ich habe schon verbalen Hundekot ins Gesicht geschmiert bekommen.“ Das sind harte, aber ehrliche Worte.

Das Parkrestaurant ist wieder in Sichtweite gelangt. Wir schauen auf die Uhr. Es ist ein überraschend langer und aufschlussreicher Spaziergang geworden. Der Abschied ist freundlich bis herzlich.